【小型無人機等飛行禁止法】許可があっても飛ばせない場所がある?航空法の例外に注意

2021/6/16

2021/07/31

「ドローンを飛ばすときに航空法以外で気を付けないといけない法律はなに?」

「国土交通省の許可をとっても飛ばせない場所があるなんて知らない」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、航空法の内容を知っているだけでドローンを飛ばすというのは知識不足です。

なぜなら、航空法以外の法律でもドローン飛行が規制されているからです。

この記事では、その一つである「小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)」について説明しています。

この記事を読むことで、「国土交通省の許可があってもドローンを飛ばせない場所はどこか」や「もし、規制されている場所でドローンを飛ばすにはどうしたらよいのか」を知ることができます。

結論は「国の定めた重要施設では勝手にドローンを飛ばしてはいけない」、「もしも飛ばすのであれば警察へ事前に通報しておかないといけない」ということになります。

どうしても小難しい法律の内容が多くなってしまいますが、とても大切なことです。

ぜひ本文を読み進めて理解を深めてください。

Contents

小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)について解説

正直、航空法の知識だけでドローンを飛ばすというのは危険です。

というのも他の法律でもドローンに関わってきますし、それを違反してしまうと罰則を受けることになります。ですので、ドローンが関連する法律については網羅的に知っておいた方が、安心して飛ばすことができます。

それでは、数あるドローン飛行に関連する法律のうち小型無人機等飛行禁止法、通称ドローン規制法について見ていきましょう。

ドローンを飛行させるには航空法の知識だけでは不十分?!

ドローンを飛行させるときに主に関わってくる法律は航空法です。

航空法は簡単に言うと、空の安全を守るための法律になります。

しかし、規制の範囲内での飛行を行うには、その航空法の知識だけでは不十分です。

その知識についてはドローンの飛行許可・承認申請をするときに必要なので念頭に置いておかなくてはなりません。

航空法と無人航空機等飛行禁止法(ドローン規制法)と大きく違う2つのポイント

航空法と小型無人機等飛行禁止法の間においては、規制の対象となる範囲が異なっています。

どこが大きく違うかというと以下の2つです。

- 機体重量(※200g未満か200g以上か)の規制

- 国土交通省の許可が有効かどうか

例えば、航空法では200g以上のドローン機体のみが規制対象になりますが、小型無人機等飛行禁止法では重量に関係なく対象になってくるという点です。

また、航空法においては飛行許可の申請が不要な場所になっていても、小型無人機等飛行禁止法で指定されている対象施設であるときはドローンを飛ばすことができません。

例え

- ドローン飛行の包括申請許可を持っている

- 禁止されていない方法による飛行を行っている

こんな条件が揃っていたとしても小型無人機等飛行禁止法で指定されている対象施設では機体を飛ばすことができません。

飛行禁止の対象施設があるということを知らずに飛行させてしまったばっかりに罰則を受けることがないよう注意が必要です。

小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)の基本概要

小型無人機等飛行禁止法は平成28年3月の第190回国会において成立しました。

小型無人機等飛行禁止法ですが、正しくは「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

とても長い正式名称ですね。

これを分かりやすく言い換えると「国の重要な施設の上空ではドローン飛行が禁止される」ということです。

もう少しつけくわえるのであれば、この法律は空から飛行物体が進入してくるのを防止するものと言えます。

禁止されている飛行空域や方法が書かれている航空法とは性質が異なるものとなります。

この法律が成立するに至った背景

平成27年に内閣総理大臣官邸にて墜落した小型無人機が発見されたことがきっかけとなり、この法律が制定されました。

内閣総理大臣官邸は国家の中枢をつかさどる重要施設です。

小型無人機を使用することにより引き起こされうるテロ行為や機密情報の盗撮などの防止も考慮されています。

また、国民の安全やプライバシーの保護といった観点も含まれています。

小型無人機等飛行禁止法の目的

重要な施設の上空で発生する危険をから回避するのが主な目的です。

その目的は国政中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤、国民生活及び経済活動の基盤、公共の安全確保といったものを維持することにつながります。

規制の対象となる機体は?

小型無人機とこの法律名にも含まれています。

小型無人機とは構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操作によって飛行させることができるものを言います。

その小型無人機ですが以下のように4つに分類されます。

- 無人飛行機(ラジコン等)

- 無人滑空機

- 無人回転翼航空機

- 無人飛行船等

ドローンはこのうち無人回転翼航空機に該当しています。

ドローンの重量は関係ない

ただし、この法律では、ドローンの機体重量は関係ありません。

要するにドローンの機体重量が200g(グラム)以上でも、200g未満でも規制の対象となります。

200g未満のドローンは無人航空機には該当しないが、小型無人機とみなされることになっています。

ですので、小型無人機等飛行禁止法は全てのドローンが対象になってくる法律だと理解できます(※俗にいうトイドローンもダメということになります)。

200g未満だからと言って、何処でも自由に飛ばせるというわけではありません。

200g未満のトイドローンを買った後に、外で自由に飛ばそうと思っても飛行できない場所があるということは知っておかなくてはいけません。

(※航空法ではドローンの重量によって規制の対象範囲が異なっている。

それによって飛行許可申請が必要かどうかを判別しなくてはならない。)

規制の対象となる機体について補足説明

ちなみにですが、以下の機器も「小型無人機等飛行禁止法」の規制対象となります。

これらは「小型無人機」ではなく「特定航空機器」という分類に該当しています。

- 操縦装置を有する気球

- ハンググライダー

- パラグライダー

具体的な対象施設とは?施設の敷地だけが規制の対象となるのか?

小型無人機等飛行禁止法は対象施設が決められています。

そして、“対象施設”と”その周辺おおむね300mのエリア”ではドローンを飛行させてはいけないと定められています。

対象施設をどうやってしらべるのか

そして、ここでいう重要な施設ですが、国の重要な施設等として指定されているものと、特別措置法に基づいて指定されているものがあります。

対象施設は基本的に警察庁のホームページから調べることが可能です。

どういった対象施設が当てはまるのかというと国の重要な施設だと認められる建物などです。

国の重要な施設としては以下があります。

国会議事堂など霞が関周辺エリア、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所、対象外国公館等(領事館や大使館など)、対象防衛関係施設(自衛隊基地や日本にある米軍基地など)、対象空港、対象原子力事業所

これらが小型無人機等飛行禁止法で定められた飛行禁止の対象施設となってきます。

対象施設には例外もある

ただ、ひとつ特別なものとして、一時的または突発的に定められる飛行禁止対象施設というものもあります。

それは「期間」や「場所」を限定的に指定されたケースです。

分かりやすい例をあげると、オリンピックやパラリンピックといった大会などが催されている場所や、オリンピックに関わる聖火リレーが行われるコース周辺などです。

また、要人が訪問されている滞在施設といったところも飛行禁止エリアに指定されます。

要人というと、アメリカから大統領が訪日されているや、日本で行われる国際サミットなどが具体例になります。

突然に飛行禁止として定められる対象施設は警察庁か国土交通省のホームページで調べることが可能です。

補足説明

※危機管理行政機関とは

内閣府、警察庁、総務省、法務省などの庁舎

※対象政党事務所

自由民主党本部、公明党本部、日本共産党中央委員会

※対象防衛関係施設

防衛省、各々の陸海空自衛隊の駐屯地など、日本国内における各々の米軍施設

規制の対象となるエリアについて

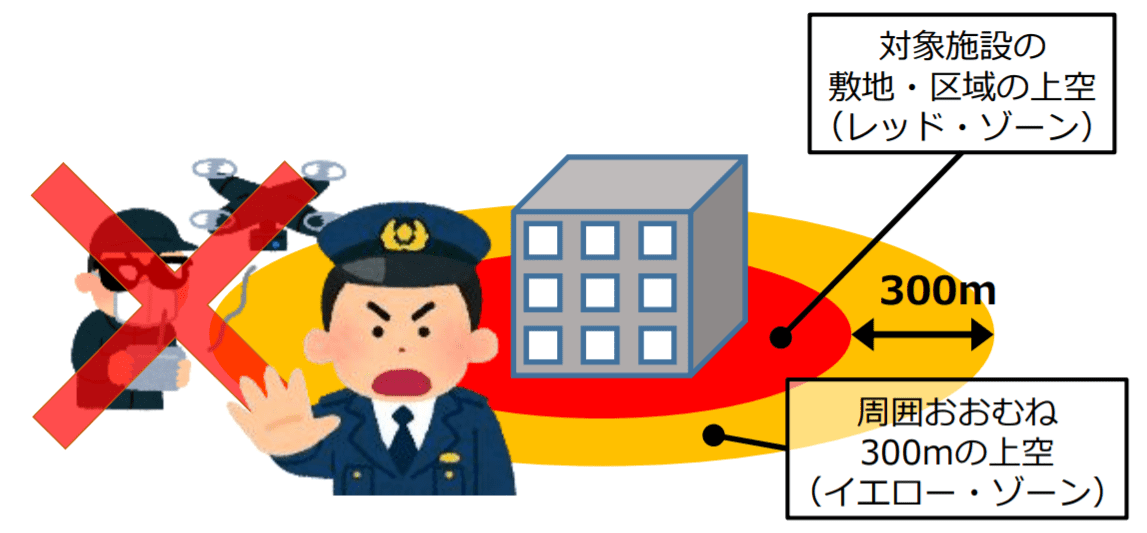

さきほど「重要施設の敷地およびその周囲おおむね300mの周辺地域の上空」

この範囲においてドローンの飛行が禁止とのべました。

この飛行禁止場所も2つに分類されます。

“レッドゾーン”と“イエローゾーン”の2つに分けられます。

- レッドゾーン:大賞施設の敷地、区域の上空

- イエローゾーン:周囲おおむね300mの上空

この300mですが、半径を意味します。

300mということで比較的広いエリアが禁止になってきます。

ひとつ注意しておいてほしいのが”おおむね300m”というところです。

これは場所によって300m未満であることも300m以上ということもありえます。

表現としては曖昧ですので、もしもドローン規制法でかかりそうなところで飛行する際は、ドローンを飛ばす前に管轄の警察署への確認を忘れないようにしましょう。

飛行禁止の例外について

全ての場合においてドローンの飛行が禁止となるわけではありません。

以下のときには、規定が適用されなくなりますので飛行が可能となります。

要はちゃんと手続きさえしていればドローンを飛行させることができる可能性があるということです。

- 対象施設の管理者又はその同意を得る

- 土地の所有者自身が飛行させる

- 土地の所有者の同意を得た者が行う飛行

- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象防衛関係施設や対象航空におけるレッドゾーンの飛行により規制が厳しくなります。

たとえ土地の所有者であっても対象施設管理者の同意が事前に必要です。

また、国又は地方公共団体が業務を行うときも同様に必要となります。

法律で禁止されている場所をひこうさせるにはどうしたらよい?

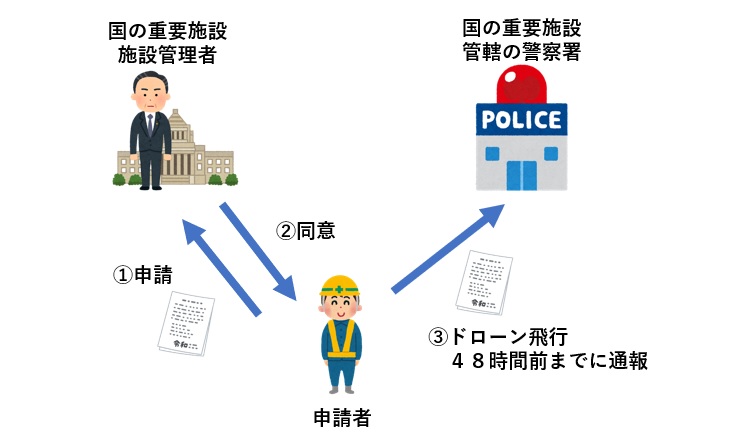

このときは都道府県公安委員会等への通報が要ります。

これは管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ行います。

そして、飛行を行う48時間前までに通報を完了させておかなくてはなりません。

仮に通報を忘れていたら、例え施設の管理者から同意を得ていたとしても飛行させることはできません。

おおまかな手順は次のようになります。

通報はどのように行えばよいのか

通報は通報書という書面を提出することによって行います。

また、通報書のみではなく実際に飛行する区域を示す地図をいっしょに添付しなくてはいけません。そして、飛行させる対象施設に管理者がいるときは、同意を証明する書面も提出が要ります。

さらに、実際に飛行させる機体を警察署へ見せなくてはなりません。

ただし、ここでの提示が難しいときは写真を提示するのみでも大丈夫な場合もあります。

詳しくは、各々の管轄する警察署へ問い合わせるのが良いでしょう。

海が対象施設に含まれる及び対象防衛関係施設や対象航空の飛行場合

海域が対象施設に含まれているときは、管轄の警察署のみではなく、管区海上保安本部長への通報も必要となります。

そして、対象防衛関係施設や対象航空の飛行においては施設管理者への通報も求められます。

小型無人機等飛行禁止法の違反があったらどうなるのか

前もって警察署へ届けるなどの手続きを行っていないと、警察による強制退去命令を受けたり、罰則を課せられたりします。

また、機体の飛行を妨害することや、状況によっては破壊させることもできるようになっています。

そして、警察署の命令に従わないときや、法律に違反した際の罰則としては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられることもあります。

補足:航空法&ドローン規制法以外の関連法令があることも忘れないように

注意が必要なのは航空法やドローン規制法だけではありません。

例えば、まったく関係ない第三者の私有地の上空を飛行させたりすることも法律違反の可能性があります。

このときは民法上の所有権侵害という問題がまず考えられうるでしょう。

少なくとも、以下に挙げたような内容が起こりうることは予備知識として持っておいた方が良いと考えられます。

- 不法行為に基づく損害賠償責任(※民法709条、人や建物などへの衝突事故など)

- 威力業務妨害罪(※刑法234条、だれかの業務を妨害するような行為)

- 各都道府県の迷惑防止条例(※都道府県ごとに定められているので、チェックが必要)

- 個人情報保護法(※17条、プライバシーに関する問題。例としては知らない人の顔が映り込んでいるなど)

法律によって規制されている対象、ドローン飛行によって発生しうるリスクなどについては、条文をよく読み込み理解しておく必要があります。

補足:FISSへの登録もお忘れなく

航空法では許可申請をとった後にはFISSへの登録が義務付けられています。

こちらの登録については時間の制限がありません。

しかし、小型無人機等飛行禁止法の通報については48時間以内に行うという時間制限が決められていることに注意が必要です。

まとめ

小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)の知識はとても大切です。

なぜなら、知らずに飛ばしてしまうと罰則を受ける可能性があるからです。

その罰則ですが「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。

もしも、小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)に当てはまる場所でドローンで飛ばすのであれば、まずは施設管理者の同意を得ましょう。そして、その後に警察庁への通報を行いましょう。

- ドローンの法律について良く分からないことや不安があればご相談ください。

- メールでの相談は24時間受け付けています。

- 下のバナーにある”お問い合わせボタン”をクリックしてメッセージを送ってください。