【書類の申請先はどこか】ドローン飛行では書類提出先が申請内容によって違うのに注意。

2021/7/20

2021/09/04

購入したドローンをいざ飛ばそうとしても、機体重量や飛行エリアによっては許可承認を取らなくてはいけません。

ただ、その許可承認申請はどこに提出すればよいのか分からないということはありませんか?

実は提出先は申請内容によって違ってきます。間違って提出してしまったばかりに、審査に余分な時間を使ってしまったなんてもったいないですよね。

この記事を読むことで、次のことについて理解ができるようになります。

- どこに提出するのか

- 誰からの許可承認をとるのか

結論をここで書いてしまうのですが、キホン、提出するのは航空局、許可承認をだすのは国土交通大臣です。

ただ、150m以上の飛行をするとなると空港事務所への申請も必要です。この記事内で書いているのは航空法についてのみです。(これが意外と複雑で。。。私もときどき頭の中が混乱することもあります。)

では、より詳しい内容について本文にて記載していきます。

Contents

どこに申請書類を提出すればよいのか【元エンジニア行政書士が解説】

まずは、法令にどうやって書いてあるのかを知ることが大切です。書類は正しい申請先に提出しないと審査がされませんので。とはいえ、そんな法律なんか読んでられないという方もいっぱいいらっしゃいますよね。

なので、小難しいことを覚えるのがイヤという方は次のことだけでも押さえておいてください。

- 航空局は東京と大坂にある。

- 東京航空局と大坂航空局の管轄は都道府県ごとで違う(※詳細は本文にあります。)

- 150m以上を飛ばすとき、まずは空港事務所へ申請

とはいえ細かいところまで、理解をしておいたほうが安心して飛行できるのも事実。

余力があれば是非、本文まで読んでいってください。

航空法施行規則にはどのように書かれているのか

航空法施行規則において許可と承認について書類の提出先は国土交通大臣と定められています。

(飛行禁止空域における飛行の許可)

法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

引用:航空法施行規則 第二百三十六条の三

(飛行の方法によらない飛行の承認)

法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

引用:航空法施行規則 第二百三十六条の八

許可承認を与えるのは誰か

許可承認をする行政庁は国土交通大臣です。

行政庁とは何?

普段の生活で“行政庁“などという言葉に出くわすことはほとんどありませんよね。

これは法学上使われている言葉と理解しておくと良いです。(※必ずしも実際の申請を行うのに必要な知識ではありません。)

言葉の定義としては次のようになります。

”行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する行政機関”

ここでも“行政主体”や“行政機関”といった良く分からない言葉が出てきていしまいましたね。

掘り下げていくとキリがありませんが、次のように説明させてください。

行政主体とは行政活動を行う団体と考えるとわかりやすいです。いわゆる国や地方公共団体ですね。そして、行政機関ですが、その行政活動を実際に行うところとなります。これは大臣、市長、○〇委員会、警察etcetcというと具体的にイメージしやすくなるでしょうか。

また、行政庁は“意思決定する機関”ですので、大臣や〇〇市長などが当てはまり、かつ行政機関の一つであるということになります。

ドローン申請から考えると、ザックリと次のような解釈をしてみると分かりやすいのではないでしょうか。

行政庁:国土交通大臣

行政主体:国土交通省

管轄するエリアによって提出場所が異なる

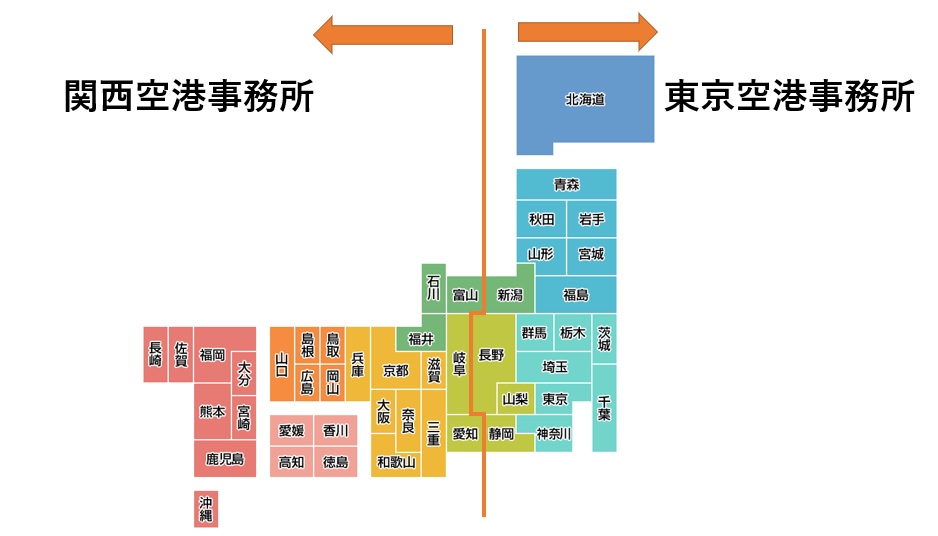

東京航空局と大阪航空局

航空局は全国で2か所あり、東京航空局と大坂航空局があります。

それらが、大きく東日本と西日本に分けて管轄しています。

ただ、この情報だけだと東と西がどこからどこまでかが分かりませんよね。

この管轄エリアは都道府県単位ですみ分けされています。

次に各都道府県がどちらの管轄に該当するか表記しておきますので参考にしてください。

東京航空局の管轄エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

大阪航空局の管轄エリア

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根

県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知

県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児

島県、沖縄県

飛行エリアが東京航空局と大阪航空局の両方の管轄にまたがるとき

例えば、全国包括申請を行ったときです。東京と大坂の両管轄が飛行エリアに含まれています。そのときは申請者の所在地(所在の住所)を管轄している航空局へ申請を行います。

航空局以外への申請を行うケースもあることに注意

航空局へ申請を行うのは“航空法第132条第1項第2号及び同法第132条の2”についての許可承認を取るときです。

航空法では次のように書かれています。

第百三十二条

何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合

二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

引用:航空法第百三十二条

長く書かれていて読むのが大変だと思いますが、下に書いてあるもの以外は航空局へ申請できます。

“無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域”

かんたんにまとめると、航空機の安全運航に関わる空域以外の許可承認は航空局への申請ということです。

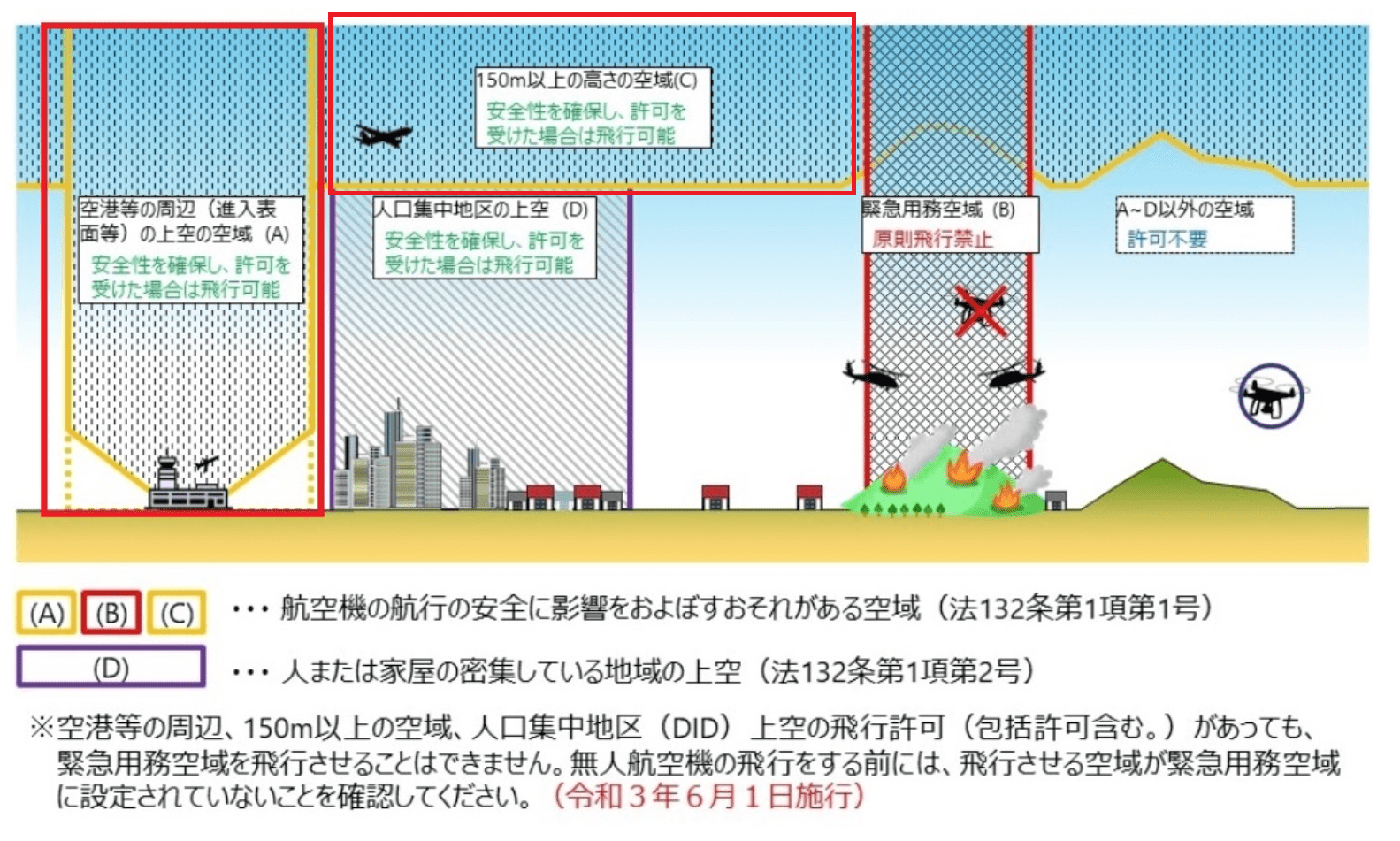

航空法132条第1項第1号で禁止されている飛行空域とは

空港周辺地域と地上から150m以上の高さです。

分かりやすくいうと、航空機が飛行するエリアということです。

飛行機が他の物体と衝突するリスクのある空域と考えるとより理解が深まりますでしょうか。

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

地表又は水面から150m以上の高さの空域

引用:国土交通省ホームページより

「どこが空港周辺地域として飛行禁止空域になっているのか」はこちらの記事

空港周辺や150m以上飛ばすときの申請について。

空港等の周辺や150m以上飛ばすときですが、まずは管轄の空港事務所へ申請します。そのあとに、管轄の航空局へ許可申請を行う必要があります。

そして、航空局へ申請を行う上で、空港事務所へ申請の際に行った調整内容を報告しなくてはいけません。

令和3年度10月より地上から申請先が変更

空港周辺エリアや150m以上の上空を飛行させるときですが、令和3年度10月から申請先が変わりました。次の内容をご確認下さい。

- 新潟県、長野県、静岡県よりも東⇒「東京空港事務所長」

- 富山県、岐阜県、愛知県よりも西⇒「関西空港事務所長」

令和3年度10月よりも前の申請では、各空港事務所が管轄エリアを持っていた。

令和3年度10月よりも前は各空港事務所が管轄エリアをもっていました。

例えば、成田空港事務所、東京空港事務所(※これは羽田空港)、関西空港事務所などです。

全国各地に空港事務所はありますので、詳しくは次のリンクからご確認下さい。

緊急用務空域を飛ばすときの申請も該当

緊急用務空域が空港周辺エリアや150m以上の上空に該当したときの申請先も「東京空港事務所長」または「関西空港事務所長」になります。

まとめ

書類の提出先についても法令で決められたルールが定められています。

飛行させる空域によってそれは変わってきます。

その点についてややこしいと感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずは次の二つポイントは押さえておくことが大切です。

- 空港周辺地域と地上から150m以上を飛行させるときの申請は管轄の空港事務所

- “航空法第132条第1項第2号及び同法第132条の2”についての許可承認を取るときは管轄の航空局

“航空法第132条第1項第2号及び同法第132条の2”の内容ですが次の物を言います。

- 人または家屋が密集している地域の上空

- 禁止された飛行方法

法律の話が絡んでくると、どんどん分かりにくくなっていきますね。

弊所では申請手続きのサポートをおこなっています。申請でお困りの時はお気軽にご連絡ください。

禁止された飛行空域や方法について詳しくはこちらで解説しているのご確認下さい。